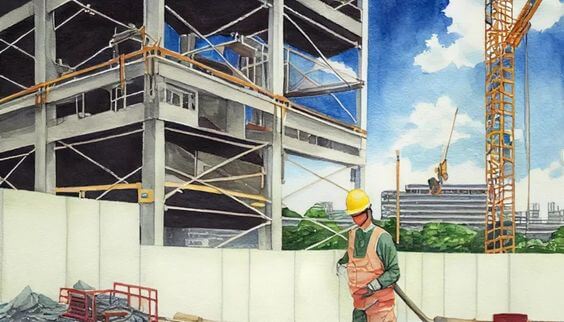

一昔前は、「職長は、仕事してはいけない」ととてもよく言われてました。

人手不足は深刻で、職長がいない現場もあると聞きます。

しかし、おやじの結論は「現場の規模と職人の人数によって状況は変わる」です。

職種や現場の状況によっても、もちろん変わってきます。

だから、職人と職長の仕事を同じように考えてはいけないのです。

この記事を読めば職長の仕事がわかります。

「職長は、仕事してはいけない」は本当か?

生成AIに質問した結果がこちらです。

『職長は、現場で作業をするのではなく、作業員の安全を守り、指示を出す役割に専念すべきです。

自分で作業をすると、安全確認がおろそかになったり、周りの人のやる気を下げたりする可能性があるからです。』

- 作業員の安全が脅かされる

- 作業員のモチベーションが低下する

- 作業の効率が低下する

- 作業の品質が低下する

- 事故が発生するリスクが高まる

職長は、これらの問題を発生させないために、自分で作業を行うのではなく、指揮監督に専念することが重要です。

このAIの答えは、半分正解で、半分間違ってます。

ちなみに、おやじは数年前から1級職長ですがバリバリ仕事してます。

建設業の現場では、働く人の職類によって状況が大きく変わってきます。

現在日本では、建設業で働いている人の多くは、高齢の方か外国人の方がたです。

昔と違って、ただ指示を出すだけの職長は少なくなりました。

特に、小さな現場や町場では職長がいないこともよくあります。

親方が職長の仕事を兼ねていることがほとんどです。

大きな現場でも、人数が少ない場合は、職長も職人と同じように働かなければ、仕事が終わりません。

しかし、大きな現場や危険な作業をする現場では、職長は職人と同じように働いてはいけません。

職長は、安全に作業が進むように全体を管理する役割があるからです。

職長本来の仕事をしなくては、いけません。

職長は、現場の作業員の安全を守り、作業を円滑に進めるために、指揮監督を行う役割を担っています。

職長は、専門工事業会社の現場代理人だと理解してください。

- 施工管理(前工程、後工程の調整、材料や人材確保)

- 安全管理(危険作業にならないように元請けと確認)

- 品質管理(検査に合格する品質に仕上げる)

- 予算管理(出来高と人工管理)

職長は、専門工事業会社の現場代理人だと理解してください。

野丁場と町場の違いについて説明

野丁場、町場というのは、工事現場の種類のをさす言葉で、規模の大きさによって言い方が変わります。

野丁場は、公共工事や大規模工事を行うゼネコンが扱う現場のことを指します。民間のマンションやショッピングモールや町の再開発大型ビルの建設なども野丁場と言われます。

町場というのは、主に住宅工事などを指します。一般的な個人のお客様の新築住宅や、住宅リフォーム工事などを言います。一般の方が見ている職人というのは、町場の職人ということになります

有能な職長とダメな職長の特徴

有能な職長の特徴

- 元請けや前工程、後工程の専門工事業者とコミュニケーションがとれる。

- 同業の他社に比べ、自社の仕事が優れた成果(工程管理、安全管理、品質管理、予算管理)をあげる傾向にある(社内外ともに)

- 現場の納まりや、工程の現状把握、他社との調整能力に優れている。

- 職人それぞれのよき理解者であり、長所と短所を把握できている

- 職人が効率よく仕事できるように段取りできる、

- 仲間の職人の意見や、元請けの要望、前後の専門工事業者の都合を聞き、調整できる。

- 仲間の職人が自分たちの仕事に責任を持ち、自己管理できるようにサポートする

- 危険にたいして適切な対応ができる。

おやじは、職人としては平凡です(笑)

しかし、先読みと材料計算と他業者とのコミュニケーション、作業調整は得意です。

今までの失敗からベストな施工タイミングもわかっているつもりです。

職人のやる気と責任感をひきだすのために、職長は率先して汗をかくのも大切だと思ってます。(個人的な意見)

ダメな職長の特徴

- リーダーシップがない

- コミュニケーション能力がない

- 責任感がない

- 安全意識がない

- ルールを守らない

- 時間にルーズ

- 身だしなみが汚い

- 部下を怒鳴る

- 部下をこき使う

- 部下に責任転嫁する

- 部下をほめない

職長になると、自分が偉くなったと勘違いする人がたまにいます。

昔は、「世話焼き」と職長は言われてました。

急に言葉や態度が荒くなる人は、あまりお勧めしません。

特に、責任感のない人や、自己中心的な人はむいてません。

だいたい現場でトラブルをおこしてしまいます。

専門知識や技能があるだけでは務まらないのが職長なのです。

現在、職人以上に優れた職長が不足しています。

もしあなたが今職人であれば、将来のために職長としての技術や経験を受け取ることをおすすめします。

会社のために、面倒を見てくれる人材は非常に便利でありがたいからです。

今でも、職長手当はあるとこ多いですが、この先はもっと優遇されるようになるでしょう。

職長は、苦労がおおいです。しかし、やりがいもあります。

言われたことをするだけの職人は、将来ロボットに職を奪われてしまうかもしれません。

合わせて読みたい記事は、こちらから

『職長はめんどくさい』を回避する施工管理のコツ職長のすすめ【おやじの個人的な意見】

未来予測から、これからは単純作業や危険作業、重労働は機械(ロボット)や外国人労働者が中心になると予測します。

建設業の専門会社の社長は、将来どんな人材にたくさんお金を払うと思いますか?

あなたが社長ならどうでしょう?

言われたことをするだけの作業員や職人は、機械や外国人労働者に職を奪われるでしょう。

もしくは、低賃金での労働を余儀なくされるでしょう。

これからは、人や機械を上手く使えるようになることが賃金アップにつながります。

今現在も同じです。

10年後の未来のために、今から職長のスキルを磨きましょう。

まとめ

職長の仕事は、職人とはちがいます。

現在の職長は、一部例外を除き職人と同じ作業もしなくてはいけません。

職長が、職人と同じ作業をしてはいけない場合

①大型現場で職人の数が多い(10人以上)

②危険作業や特殊作業

職長本来の仕事

- 施工管理(前工程、後工程の調整、材料や人材確保、工程管理)

- 安全管理(危険作業にならないように元請けと確認)

- 品質管理(検査に合格する品質に仕上げる)

- 予算管理(出来高と人工管理)

将来、単純作業や危険作業はロボットが肩代わりする時代がくると予想されます。

ロボットに、適切な指示をだしたり使いこなす能力が求められるでしょう。

つまり、職長の能力が求められるようになると確信してます。

自分の将来のためにも職長のマルチな技能を取得しましょう

これから職長になる人、独立開業を目指す人に読んでもらいたい記事があります。

それは、『『職長はめんどくさい』を回避する施工管理のコツ』という記事です。

この記事を読めば職長のやり方のヒントは得られます。

ぜひ読んでみてください。

建設業の職長についての意見や悩み、疑問、質問などがありましたら、ご自由にコメント欄に投稿して下さい。

※いただいたコメントは全て拝見し真剣に回答させていただきます。

Amazonでお得に買い物

コメント