この記事でわかること

この記事では、象印の加湿器を長年愛用している筆者が、結露の悩み、電気代、メリット・デメリットまで本音で語ります。

結露を抑えながら、象印の加湿器を最大限に活用する方法をあなたに教えたいのです。

そして、なぜ象印スチール式加湿器が人気なのか?

その理由と魅力についても語っちゃいます。

お品書きは以下の通りなので興味のあるところだけでも読んでくれたら嬉しいです。

- 象印加湿器のメリットとデメリット

- 結露を防ぐための具体的な置き場所と設定

- 結露以外に気になる電気代を節約する方法

この記事を読んで、象印の加湿器をあなたが安心して使えるようになると嬉しいです。

結露を防ぎながら、部屋を快適な湿度に保ち、乾燥からくる喉の痛みや肌のかゆみからも解放されたら最高だと思いませんか?

さらに、電気代を節約する方法も知ることもできます。

経済的にも安心して加湿器を使えるようになるのでぜひ最後まで読んでくださいね。

✅象印加湿を3台所有する象印の愛好家

✅象印加湿を8年以上使用している

✅象印加湿器関連のブログ記事を3記事書いてます。

\最新式で最も節電タイプ/

要チェック!象印加湿器の気になる点とその対策

最大のデメリット:「結露がすごい」は本当?

象印のようなスチーム式加湿器はパワフルな加湿力が魅力ですが、その反面、気になるのが「結露」。特に冬場は悩みのタネになることも。

結露を防ぐ!賢い使い方と対策ポイント

結露を最小限に抑えて快適に使うための、具体的な方法を見ていきましょう。

- 湿度コントロール: 結露しにくい快適湿度は「40%程度」が目安。加湿器の運転モードを「ひかえめ」や「標準」に設定し、加湿しすぎないように調整しましょう。

- 置き場所の工夫: 結露しやすい窓際や冷たい壁際から離すのが基本!部屋の中央付近や、比較的温度が安定している屋内の壁近くに置くと、結露しにくくなります。

- 運転モードの活用: 象印加湿器には通常「しっかり」「標準」「ひかえめ」といった運転モードがあります。部屋の広さや乾燥具合に合わせて、適切なモードを選びましょう。

💰 これにより、無駄な加湿を防ぎ、電気代の節約にも繋がりますし、もちろん結露の抑制にも効果的です。賢く使えばデメリットもメリットに変わりますね!

お湯や水を補充するとき、ポットの蓋を開けると、内側についた水滴がポタポタと床に垂れることがあるんですわ。慌てると床が濡れちゃうんでね。

我が家では、加湿器の下に珪藻土マット 🪨 を敷いて対策してます。これなら多少垂れてもサッと吸い取ってくれるんで、おすすめですぞ。

電気代が高い? スチーム式加湿器のコストをチェック!

スチーム式加湿器、パワフルで清潔だけど電気代が気になる…? その理由と、賢く使うための節約ポイントを分かりやすく解説します!

なぜ少し高くなるの? 電気代の仕組み

スチーム式加湿器は、ヒーターでお湯を沸かして蒸気を出す仕組み。水を沸騰させるために、超音波式などに比べると消費電力が大きくなる傾向があります。これが電気代が少し高めになる主な理由です。

例えば、水を沸かす最初の段階では、985ワットもの電力を使うことがあります。これを20分間続けると、約13円ほどになります。(※電気料金は、契約プランや地域により異なります。ここでは1kWhあたり40.49円で計算)

また、象印の加湿器には3リットルタイプ(加湿時305W)と4リットルタイプ(加湿時410W)がありますが、当然ながら容量が小さい方が基本的な消費電力は少なく、電気代も抑えられます。

賢く節約! 電気代を抑えるコツ

-

ぬるま湯やお湯からスタート!

冷水から沸かすよりも、少し温かい水から始めると沸騰までの時間が短縮でき、最初の大きな電力消費を抑えられます。 -

「ひかえめ」運転を活用!

部屋が十分に加湿されたら、運転モードを「しっかり」や「標準」から「ひかえめ」に切り替えましょう。消費電力を大幅にカットできます。 -

デュアルセンサー(自動モード)を活用!

象印の新しいモデル(2024年など)に搭載されている「デュアルセンサー」は、湿度を自動でコントロールしてくれる優れもの。適切な湿度を保ちつつ、無駄な運転を防ぎ、結果的に電気代節約につながります。結露防止にも効果的! -

加湿と保温のダブル効果を意識!

スチーム式は暖かい蒸気を出すため、室温を少し上げる効果も期待できます。暖房の設定温度を少し下げられる可能性も。

運転モードでどれくらい違う? 電気代比較(目安)

運転モードによって消費電力は大きく変わります。1時間あたりの電気代の目安を見てみましょう。(※東京電力の料金プラン(1kWhあたり40.49円)で計算した場合)

- 「しっかり」運転: 約 11~16円 / 1時間

- 「標準」運転: 約 10~15円 / 1時間

- 「ひかえめ」運転: 約 8~13円 / 1時間

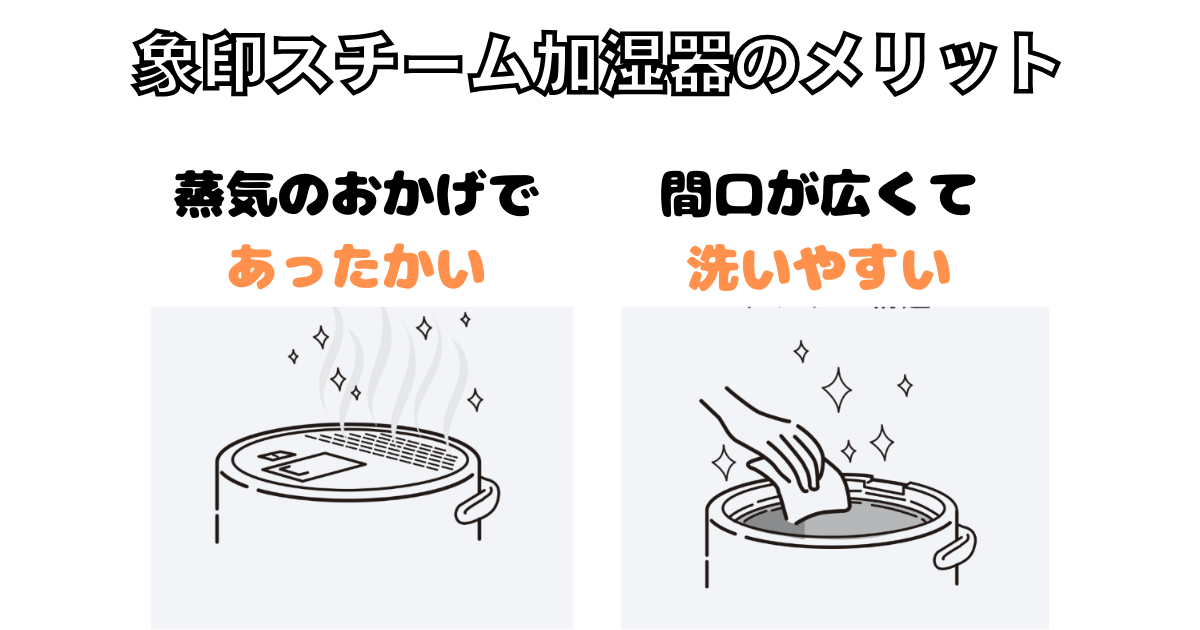

象印加湿器のメリット

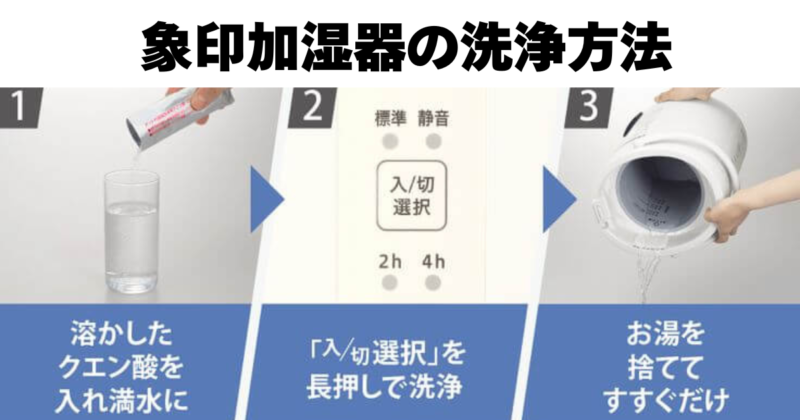

お手入れ簡単!清潔加湿

この加湿器の魅力は、手間いらずで清潔さを保てるお手入れの簡単さです。

- ポケットタイプだから、間口が広くて、底に溜まったカルキも簡単に洗い流せます。

- 古い水を捨てるのも、新しい水を入れるのも、この間口の広さがとても役立ちます。

- 基本的に、毎日水を交換するようにしましょう。そうすることで、衛生的になりますし、カルキの付着も少なくなるんです。

- さらに、定期的(2週間から1ヶ月ごと)にクエン酸やポット洗浄剤を入れて、お手入れボタンを押すだけで、お手入れは完了です。

\我が家愛用クエン酸、リーズナブルですよ!/

冬の頼れる相棒!象印のスチーム式加湿器レビュー

加湿プラス保温効果で、冬の寒さ・乾燥対策に最適!

スチーム式だから、蒸気が本当にあたたかいです。

湿度と温度を両方上げてくれるから、冬の乾燥対策にはもってこい。我が家では、こたつと厚着、それに象印の加湿器があれば、エアコンやストーブを使わない日も多いんです。

一人に一台、もしくは一部屋に一台の加湿器があるほど愛用してます。この加湿器は、持ち運びしやすいのも魅力的なんです。

さすが象印!驚くほど丈夫で長持ち

さすが老舗メーカーの象印の商品です、本当に壊れません。象印の水筒も使っていますが、とにかく丈夫で長持ちするんです。

値段は少し高めかもしれませんが、耐久度が高く長年使えるのは、とても助かります。

なかなか壊れないので新型の象印加湿器に買い替えするタイミングがつかめないほどです。

清潔さも安心!健康への貢献度が高い

スチーム式加湿器は、水を沸騰させて蒸気を出すため、雑菌の心配はほとんどありません。音波式加湿器とは、そこが大きく異なります。

加湿することで、乾燥から喉を守り、風邪やインフルエンザの対策を期待できます。

\我が家の加湿器/

| 消費電力 | 1時間の値段 | |

| 象印加湿器 | ※985w 305~410w | ※20分15円 16~8円 |

| 音波式加湿器 | 30w | 約1円 |

| こたつ | ※300w ~80w | ※強で約10円 ~弱で3円 |

| セラミック ヒーター | 1200w | 約40円 |

| 電気 ストーブ | 800w | 約30円 |

| エアコン 6畳用 (暖房) | ※3500w ~700w | ※部屋が温まるまで 約156円 約27円 |

知って得する!

家電の節約術&安全機能ガイド

エアコンの暖房費、気になりませんか?電気ポットの安全性もチェック!左官屋おやじが分かりやすく解説します!

エアコン暖房の電気代、こうすれば節約できる!

意外と知られていないけど、エアコンは冷房よりも暖房の方が電気をたくさん使うんです。特に、お部屋がしっかり温まるまでは、パワー全開で電気を多く消費しがちです。

あと、古いエアコンと最新の省エネエアコンでは、年間の電気代に大きな差が出ることもありますよ。

電気代を節約したいなら、これが一番!

ズバリ、「厚着をして、設定温度を下げる」のが最も効果的です!

- セーターやフリースを着る

- 暖かい靴下やスリッパを履く

- ひざ掛けを使う

- 暖房の設定温度を1℃下げるだけでも、年間で見ると結構な節約になりますよ!

無理せず快適に、賢く冬を乗り切りましょう!

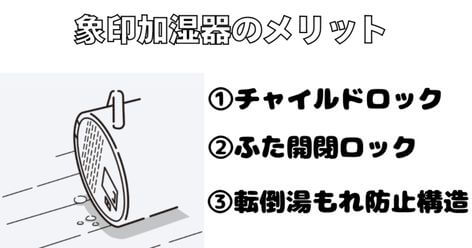

もしもの時も安心!電気ポットの安全機能

転倒湯もれ防止構造

「あっ!」と思ってポットを倒しちゃっても大丈夫。最近のポットは、お湯がこぼれにくいように工夫されているんです。

- 「ふた開閉ロック」がしっかりかかっていれば、万が一転倒しても、すぐにお湯がドバっと出ることはありません。

- さらに、転倒を検知して警報音で知らせてくれる親切な機種もあります。

※完全にこぼれないわけではありません。ロックの確認は忘れずに!

チャイルドロック機能

小さなお子様がいるご家庭には、特に嬉しい『チャイルドロック』機能!

- 多くの場合、「ロック」ボタンなどを長押しすることで設定できます。

- ロック中は、給湯ボタンなどを押してもお湯が出ないので、お子様のいたずらや誤操作によるヤケドのリスクを減らせます。

大切な家族を守るための、重要な安全機能ですね!

象印加湿器 まとめ

象印加湿器は、口コミもよく人気商品です。

エアコンとセットで使用すると設定温度を下げても暖かいので節電効果も期待できます。

この加湿器、保湿効果に加えて保温効果もあるところが魅力ですよね。

しかも、お手入れがとても簡単。

電気代?確かに気になりますよね。しかし、この効果を考えたら、全然高くないと思います。去年は売り切れで販売中止になったくらい人気なのが証拠です。加湿器の人気ランキングでも、いつも上位に入ってるのも何よりの証拠でしょう。

確かに、結露ができたり、電気代がかかったりするデメリットはあります。

しかし、結露しないように運転を湿度35~40%に調整して使えば、電気代も抑えられるし、結露も防げます。まさに一石二鳥ってやつですね。👍

実際に購入して1ミリも後悔はありません。

8年経っても3代のうち1台も壊れていません。丈夫で高品質だからこそ、人気商品なんですよ。

だから、自信を持っておすすめします。⭐

- 加湿力が高い

- 保温効果も高い

- 手入れがしやすい

- 丈夫で長持ちする

- 電気代がかかる

- 結露がおきやすい

- デザインがおしゃれではない

よくある質問(FAQ)

意見や悩み、疑問、質問などがありましたら、気楽にコメントして下さい。

感想などいただけたら、泣いて喜びます。

※いただいた質問には、できうる限り真剣に回答させていただきます。

応援よろしくお願いします。

人気ブログランキング

コメント